«У каждого человека есть все типы мышления — теоретическое, практическое, творческое и так далее. Но у одних, в зависимости от воспитания и других факторов, творческий тип будет развит больше, чем у других — практический», — говорит Мордвинкина.

Гуманитарный быт: что поможет выжить после вуза?

Давайте подумаем, на каких навыках и умениях должен сосредоточиться гуманист, чтобы быть востребованным на современном рынке труда.

Массовое сознание легко делит реальность на бинарные противоположности: Жизнь — Смерть, Добро — Зло, Техническое — Гуманистическое. И последнее, как правило, не означает ничего хорошего. Гуманисты якобы обречены на невостребованность по определению, потому что они способны лишь на бессмысленные рассуждения, а их знания и навыки не имеют практического применения.

Если бы это было так, то значительный процент наших выпускников не нашел бы применения в «реальной жизни». Но ситуация совершенно иная. Специалист с хорошо развитыми гуманитарными навыками может иметь даже больше шансов найти профессиональную должность и быть успешным на ней, чем «технарь». Другая проблема — качество образования, которое в российских гуманитарных науках действительно далеко от идеального (или хотя бы приемлемого).

Ещё по этой теме :

Давайте подумаем, какими качествами должен обладать студент гуманитарного факультета, чтобы шутки о «Макдональдсе» вызывали у него критический смех, а не чувство стыда за напрасно потраченные годы.

Давайте сначала обсудим, нужны ли вообще гуманисты современному миру (в чем многие сомневаются), а затем подумаем о конкретных навыках и рецептах, которые помогут гуманисту найти достойное применение своим способностям вне академической среды.

В своей книге «Миссия университета» Ортега-и-Гассет писал: «Тенденция университета заниматься исключительно исследованиями была пагубной. Она привела к исключению культуры как фундаментальной основы человеческого знания и к подготовке специальных специалистов для конкретных целей. В нашей стране преобладает именно такая тенденция.

Перенасыщены ли мы гуманитариями

Дефицит квалифицированных инженеров и переизбыток гуманитариев — важное условие образовательной политики государства, которое наиболее явно проявилось с 2011 года: с тех пор количество бюджетных мест в гуманитарных вузах резко и ощутимо сократилось. О «перенасыщении гуманитарных наук» уже красноречиво говорил в 2014 году, например, министр культуры Владимир Мединский.

Однако в действительности все обстоит иначе: Существует дефицит ученых-гуманитариев. Конечно, речь не идет о юристах и экономистах — строго говоря, они вообще не относятся к гуманитарным наукам, но почему-то сама категория «общественные науки» в массовом сознании отсутствует.

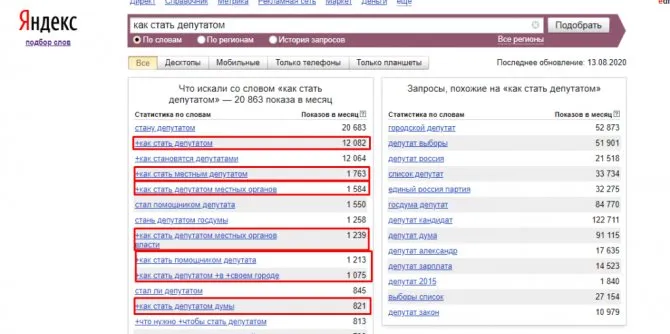

Исследование Института развития образования НИУ ВШЭ в 2015 году показало, что соотношение бюджетных мест в гуманитарных и технических дисциплинах неадекватно их потребностям:

Реальный спрос на места в гуманитарных науках на 40 000 больше, чем предлагают университеты. В действующей университетской системе соотношение учебных мест для «естественников» и «лингвистов» составляет 69,8% против 30,2% в пользу первых. В то же время результаты опроса показывают, что соотношение учебных мест для «естественников» должно составлять 57,7% к 42,3%.

Предложение бюджетных мест в области инженерных и технических наук в последние годы превышало спрос. Несмотря на заметное снижение популярности общественных наук, количество бюджетных мест в этой области также оказалось явно недостаточным. Дефицит оценивается примерно в 60 %.

Сравните это с глобальной повесткой дня: по прогнозам Министерства труда США, например, количество рабочих мест в сфере преподавания или взаимодействия с потребителями (традиционная ниша гуманитарных наук) к 2022 году в США увеличится на 2,1 миллиона, в то время как рабочих мест в инженерной сфере станет больше лишь на 279 000.

Даже в Кремниевой долине, оплоте современных технологических компаний, число выпускников гуманитарных вузов уже сократилось вдвое: только 30% специалистов, ищущих карьеры в инновационных компаниях, предоставляющих интернет-услуги и программное обеспечение, имеют инженерное или иное техническое образование.

Львиная доля работы в современной ИТ-индустрии — это не только разработка, но и выстраивание правильных отношений с пользователями. Хороший выпускник гуманитарного факультета должен уметь понимать общую структуру проекта и смотреть на него с разных сторон — то, чего часто не хватает специализированным «технарям».

Поэтому нас не должно удивлять, что многие успешные проекты возглавляют специалисты с гуманитарным образованием.

Основатель крупнейшего корпоративного мессенджера Slack Старт Баттерфилд, например, имеет ученую степень и степень магистра философии.

Если гуманитарные науки уже необходимы в компьютерных науках, то они еще более необходимы в других областях: образовании, сфере услуг, управлении и средствах массовой информации всех видов. В перенасыщенном информацией мире всегда будут нужны люди, умеющие сделать сложное доступным и связать различные сферы общественной жизни.

Можно догадаться о причине пренебрежительного отношения к гуманитарным наукам в бывшем Советском Союзе: В течение многих лет им приходилось выполнять чисто идеологические функции. Если ученым-естественникам еще позволяли думать и работать, то ученые-гуманитарии, как правило, были вынуждены повторять одни и те же партизанские мантры. Система образования и вся логика государства были технократическими: независимое мышление и нестандартные подходы к проблемам не только не поощрялись, но и считались потенциально опасными чертами характера.

Гуманитарий как специальность

Шутки про «Макдоналдс» и гуманитарные науки, как правило, связаны с тем, что университеты с их бюрократией не всегда успевают за прогрессом и новыми знаниями. Они часто не предлагают того опыта и уровня образования, которые помогают человеку справиться с жизнью. Те же бородатые шутники говорят, что диплом можно выбросить или использовать как туалетную бумагу и что для устройства на работу нужен опыт, а не диплом.

Можно с уверенностью сказать, что люди приходят в профессию, не имея ни малейшего представления и не думая о будущем. Они не имеют представления ни о профессии, ни о работе. Конечно, трудно не понимать, что ты будешь делать по специальности, если ты учишься на хирурга, то же самое касается инженера-ракетчика. Здесь все понятно. Но нужно помнить, что не все дисциплины применимы, а значит, вы либо ученый, либо учитесь чему-то другому.

Кем работать и как быть

В заключение можно кричать «халява» или немного посмотреть правде в глаза и снять розовые очки. Так кто же такой ученый-гуманитарий, и действительно ли мы знаем, кто из них настоящий пиарщик или журналист, потому что ученый-гуманитарий — это скорее копирайтер, а копирайтер — это скорее изученный филолог? И почему программист должен уметь писать тексты, а дизайнер — излагать свои мысли?

Возьмем ближайшие объявления о работе для выпускников гуманитарных специальностей не в крупных городах, а в регионах. И что мы увидим?

«Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области» ищет специалиста по связям со СМИ и общественностью. Требования к соискателю: — высшее образование, — знание фотографии и видеографии, приветствуется работа с программами видео и графического монтажа (Adobe Premiere, Photoshop), — трудолюбие, — дисциплинированность, — чувство ответственности, — опыт работы в СМИ (приветствуется). Требования: полная занятость. Заработная плата — 10 тысяч рублей. Перспективы карьерного роста.

Как стереотипы влияют на наших детей

Исследователи и педагоги подчеркивают необходимость правильного понимания и оценки навыков в математике (как и в других технических предметах). Они есть у каждого: речь идет не только о таланте или умении вычитать или умножать, но и обобщать, анализировать, сравнивать, рассуждать и принимать решения. К сожалению, традиционно считается, что ребенок математически одарен, если решения приходят к нему быстро. В действительности скорость нахождения решения является врожденной характеристикой (как и темперамент) и в принципе не влияет на способность принимать решения.

Фундаментальная разница между «технарями» и «гуманистами» заключается не в том, что эти люди могут делать (потому что они могут делать практически все!). Разница заключается в том, чем они занимаются, чем увлекаются, что делают с меньшими усилиями и какая деятельность приносит им больше удовольствия и удовлетворения.

К сожалению, классификация «гуманистический-технический» служит хорошим оправданием для лени или отсутствия мотивации. На самом деле, «не дает» часто является синонимом «не хочет тратить достаточно времени и усилий».

Успевать по школьной математике могут все

Когда ребенок делает свои первые шаги или пытается говорить, он всегда падает и путает слова и значения. Но мы не считаем это «не дано». Тот же принцип должен применяться к любой профессии или навыку, который человек хочет освоить.

Математика — один из «языков» современного мира, овладение которым стоит времени и усилий. Математика помогает понимать окружающий мир и влиять на него, но — как и в случае с иностранным языком — это не то, что почти каждый может выучить «с первого раза».

Вам не нужен «технический» склад ума, чтобы разбираться в личных финансах, кредитах и инвестициях, рассчитывать пособия и премии, причитающиеся на работе, и помогать ребенку решать технические задачи. Понимание математики и основ математического мышления и законов логики — это все, что вам нужно.

Если вы действительно захотите, вы обязательно научитесь мыслить как математик и сможете научить этому своего ребенка.

На стыке дисциплин

Существуют профессии, которые по определению нельзя отнести ни к «техническим», ни к «гуманитарным». Типичный пример — программист. Еще более яркий пример — профессия будущего: дизайнер виртуальной реальности, виртуальных миров и пространств. С каждым десятилетием примеров становится все больше, и даже такие известные, «старые» профессии, как бухгалтер, библиотекарь и врач, становятся все более «междисциплинарными».

Социолог и журналист Малкольм Гладуэлл сформулировал «правило 10 000 часов» в своей книге Geniuses and Misfits. Именно такое количество часов практики может превратить любого человека в «технаря» (или «гуманиста»). Исследователь утверждает, что так называемая «гениальность» или «склонность» может влиять или не влиять на результаты и успех в любой профессии. Но упорство всегда имеет положительный эффект. В очередной раз подтверждается банальный, но верный вывод: 1% успеха — это мастерство, 99% — труд. Эти цифры условны и служат лишь иллюстрацией, в жизни все гораздо сложнее.

Так к чему готовить ребенка?

Научите его думать! То есть — думать, анализировать, сравнивать, искать нетипичные решения. Словом, здравствуйте, веселые задачки! Для начала можно просто ознакомиться с классическими головоломками LogicLike. Но для достижения замечательных результатов вам понадобятся упорство, дисциплина и регулярность.

Кто сейчас более востребован для работодателя?

«Сегодня не существует безусловного приоритета технических навыков над другими навыками. Так же, как не существует такого понятия, как однозначное резюме: Если вы хорошо решили пример в детском саду, это не значит, что вы будете заниматься математикой всю жизнь», — говорит Ечевская. Однако, по словам Екатерины Котовой, управляющего директора рекрутинговой компании Hays, работодатели предпочитают специалистов в области технологий: людей, которые разрабатывают приложения, порталы, автоматизированные системы и обеспечивают защиту данных.

Компании хорошо платят за такие навыки и находят способы удержать настоящих профессионалов.

Отчасти это объясняется тем, что смысл работы технарей более понятен: люди, компании и бренды любят, чтобы результат их работы был конкретным и осязаемым, когда его можно «потрогать». Выпускникам гуманитарных факультетов сложнее добиться количественных и осязаемых результатов.

«Однако помимо технических специалистов работодатели ценят и тех, кто создает контент и умеет продвигать товары и услуги. На вершине также находятся медицинские техники, экологи, работники высокотехнологичной отрасли и менеджеры, способные масштабировать бизнес», — говорит Котова.

Мультидисциплинарность — следующий шаг?

Тот факт, что жесткое разделение между гуманитарными и техническими науками постепенно исчезает, хорошо иллюстрируется появлением междисциплинарных подходов в специальных школах, где дети могут исследовать различные аспекты самих себя. Этот подход постепенно находит применение и в высшем образовании.

«Рынок уже понял, что ИТ-специалист, который не может продемонстрировать никаких «мягких» навыков, будет менее востребован, чем человек с сильными навыками общения и работы в команде. Хорошая и авторитетная инженерная школа сегодня сначала обучает основам soft skills и только потом начинает углублять специализацию», — говорит Ольга Ечевская.

Мягкие навыки больше всего ценятся в компаниях, которые готовы обучать, развивать и продвигать сотрудников. Там, где это не так, от соискателей требуются только hard skills, то есть компетентность в своей профессии. Но даже такие компании начинают признавать ценность личностного потенциала специалиста.

«Руководители и HRD (директора по персоналу — РБК Trends) хотят видеть от соискателей умение общаться с разными собеседниками и строить доверительные отношения. Они ценят умение управлять временем и собственной продуктивностью, развитый эмоциональный интеллект, инновационность и желание учиться», — говорит Екатерина Котова.

Сегодня трудно оставаться продуктивным, если вы научились только чему-то одному: Требования, технологии и потребности быстро меняются и требуют гибкости. Например, менеджер по персоналу, который знает бюджетирование, финансовый анализ и прогнозирование, сможет быстрее показать генеральному директору ценность проекта, потому что он или она говорит на языке цифр и будущих результатов. Знания и навыки перекрестного обучения — ключевой атрибут востребованных сегодня специалистов: они высоко ценятся прогрессивными работодателями.

Пытаясь причислить себя к гуманистам или технарям, человек в первую очередь пытается определить свою личность. Но так ли важно ставить такие жесткие рамки? Ольга Ечевская считает, что совместная деятельность или повседневные привычки создают гораздо более прочные связи:

«Я хорошо пишу код» или «Я очень хорошо пишу тексты» — такой подход определяет людей лучше, чем ярлыки типа «технический» или «гуманистический». Когда люди вместе работают над проектом или даже используют одно и то же оборудование в повседневной жизни, это гораздо более прочная связь, чем традиционная классификация «физик и лирик», — говорит он.